Change of language, change of content

The code is bash, perl, R -especially sweave/noweb-, LaTeX and my lovely, beastly

I will publish code snippets and short comments in English language. You con read about the same and my other more biology focussed interests in German on Alles was lebt.

Samstag, 14. Februar 2009

A mere heart of silicon

Der Titel dieses etwas verspäteten Posts, ist eine Anspielung auf das Darwins Zitat "A scientific man ought to have no wishes, no affections, -- a mere heart of stone."Das "silicon" steht für meine kürzlich entdeckte Liebe zur Bioinformatik und statistischen Datenverarbeitung.

Ich fühle mich im Moment etwas wie der Primat in 2001: A Space Odyssey, nur weniger aggressiv.

Es hat schon etwas wenn man die Herstellung von Werkzeug entdeckt, im Gegensatz zu Kubricks Primaten werde ich meine Werkzeuge Perl und R aber eher einsetzen um zu versehen, weniger um Einfluss auf meine Umwelt zu nehmen.

Besonders Perl ist dabei unglaublich nützlich. Ich empfehle jedem, der viele (schwierig das näher zu definieren) Sequenzen in seiner Arbeit anschaut sich damit zu beschäftigen. In der zweiten Wochen kann man bereits scripte schreiben, die einem die Arbeit erleichtern. Perl schreibt zum Beispiel für mich mein Laborbuch. Einfach ELKE.pl (Emanuel's Labwork Kalculating Environment) starten und die Rektionen berechnen, es entsteht Laborbuch-gerechter Output auf der Festplatt und auf Papier (zugegeben das funktioniert nur, da ich sehr repetitive Laborarbeit mache) .

Im Moment fasziniert mich auch die Hochdurchsatz-Transkriptom-Sequenzierung an sich. Aus mehreren Gründen:

Beim Annotieren der Transkripte benutzt man sogenannten Blast-Suchen, die man automatisiert mit selbst geschriebenen Perl-Programmen durchführt und auswertet. Dabei vergleicht man seine unbekannten Sequenzen mit einer Datenbank bekannter Sequenzen. Solange keine Sequenzen des eigenen Untersuchungsobjekts bekannt sind stammen diese hauptsächlich von verwandten Organismen.

Auf diese Art passiert folgendes: In der oft tausende Zeilen umfassenden Ausgabe seiner Programme findet man unzählige Namen von interessanten Tieren und Genen, die man vorher noch nicht kannte.

Dazu kommt dann auch noch das Gefühl, dass man Neuland betritt, dass man etwas sieht, was noch nie zuvor jemand gesehen hat. Das ist faszinierend: Auch wenn es nur Gene aus einem Wurm der in der Schwimmblase des Aals lebt sind.

Eigentlich wollte ich etwas mehr über Statistik und quantitative Methoden schreiben, stattdessen hab ich den bislang wahrscheinlich "wildesten" Post des Blogs verzapft: Von Darwin über Kubrick, Statistik, Programmieren und Blast bis zum Aal, das muss mir erst mal jemand nachmachen.

Samstag, 31. Januar 2009

Ein phylogenetischer Kuchen und die Paraphylie der Reptilien

Folgendes Kladogramm gibt korrekte Verwandtschaftsverhältnisse wieder:

Für alle mit etwas eingerosteten Fruchtgummitier-Kenntnissen, die terminalen Taxa von links nach rechts:

Vogel(Hühner-Ei: Gallus gallus), Saurier (Tyrannosaurus rex), Alligator, nicht näher bestimmte Schlange (Serpentes), Maus (Mus), Bär(Ursus), Hai, (Carcharodon), Rundwürmer (Nematoda), Plattwurm (Platyhelminthes) und Nautilus.

Schön zu erkennen ist auf dem Kuchen, dass in der Gruppe, die wir allgemein als Reptilien kennen, gefiederte Dinosaurier enthalten sind: Die Vögel.

Daher bezeichnet der althergebrachte Name "Kriechtiere/Reptilien" eine sogenannte paraphyletische Gruppe, die näherungsweise alle nicht gefiederten Sauropsida umfasst.

Zum weitern Kladogramm:

Die Sauropsida bilden zusammen mit den Säugetieren eine Schwestergruppe der Knorpelfische (vertreten durch den Hai). Interessant hierbei ist, dass hätten wir einen Knochenfisch (Teleostei) mit eingeschlossen, dieser zu der Gruppe der Vertebraten mit Knochen (Teleostomi) gehört hätte. Beispielsweise ein Goldfisch ist also näher mit uns Primaten verwandt als mit einem Hai.

Die vertretenen Wirbellosen gehören zu den Protostomiern und teilen sich in Ecdysozoa und Lophotrochozoa, wobei bei letzteren auf unserem Kuchen die Plattwürmer von den Mollusken zu unterscheiden sind.

P.S.

Im Moment geht meine zurzeit sehr spannende Arbeit vor, daher werden die nächsten zeitaufwendigen Popgen-Posts noch etwas auf sich warten lassen.

Donnerstag, 20. November 2008

Statistik ist mehr als die drei Tests, und was ich im Moment so mache.

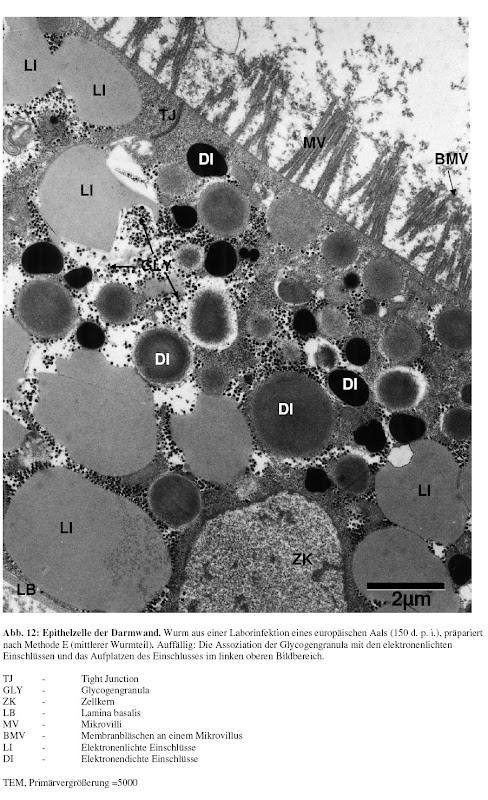

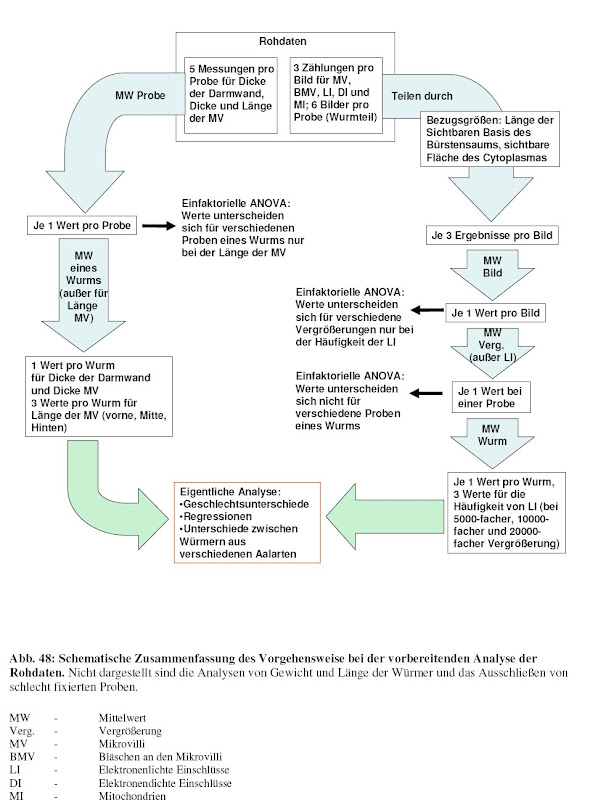

Während meiner Diplomarbeit habe ich neben meinem Interesse an Genomik auch einen Hang zu quantitativem Arbeiten entwickelt. Genauer gesagt sollte ich damals die Darmwand "meines [1]" Wurms elektronenmikroskopisch untersuchen und verschiedene Parameter dieses Epithels aus verschiedenen "experimentellen Gruppen" vergleichen(d vermessen). Ich habe mir daraufhin ein Programm beschafft mit dem ich die digitalisierten Bilder vermessen konnte und habe so eine riesigen Datensatz generiert.

Die Analyse in SPSS gestaltete sich dann folgendermaßen:

Alles was nach den erste beiden Pfeilen steht ist dabei was die Vorgehensweise bei der Datenauswertung betrifft bestenfalls nicht besonders elegant [2]. Effekte aller Variablen habe ich nacheinander in willkürlicher Weise auseinander "seziert".

Die korrekte Vorgehensweise wäre ein statistisches Modell auf die Daten anzupassen. Dabei würden dann schrittweise von einem Maximalmodell ausgehend nicht signifikante Variablen ausgeschlossen.

Einer der vielen Vorteile von R ist nun, dass es die Datenanalyse geradezu in Richtung einer solchen Modellierung lenkt.

Der Datensatz meiner Diplomarbeit ist für meine derzeitigen Fähigkeiten trotzdem noch etwas zu kompliziert. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Infektionsdaten, die ich Anfang des Jahres in Taiwan gesammelt habe. Es geht darum den Zusammenhang von Kapseln in der Darm- und Schwimmblasenwand mit der Infektion zu testen (die Kapseln sind tote Larven!).

Neben meiner statistischen Modellierung amplifizieren und sequenzieren wir ("mein" Diplomand Dominik) im Moment aus den Kapseln einige Gene für die wir sehr Nematoden-spezifische Primer haben.

[1] Sobald "mein" Transkriptom online ist lass ich die Anführungszeichen weg ;-)

[2] Ich wurde gerade dafür trotzdem von den Gutachtern meiner Arbeit gelobt. Das Hauptproblem an diesem Datensatz ist auch wirklich die pseudo-Replikation, darum die vielen Mittelwerte.

Sonntag, 2. November 2008

Best nematode quote ever

NATHAN AUGUSTUS COBB

1859-1932

"In short, if all the matter in the universe except the

nematodes were swept away, our world would still be dimly

recognizable, and if, as disembodied spirits, we could then

investigate it, we should find its mountains, hills, vales,

rivers, lakes, and oceans represented by a film of

nematodes. The location of towns would be decipherable,

since for every massing of human beings there would be a

corresponding massing of certain nematodes. Trees would

still stand in ghostly rows representing our streets and

highways. The location of the various plants and animals

would still be decipherable, and, had we sufficient

knowledge, in many cases even their species could be

determined by an examination of their erstwhile nematode

parasites."

from "Nematodes and Their Relationships", 1915

Samstag, 27. September 2008

The Tuesday Nematode

Besonders interessant ist die Gattung Gnathostoma tatsächlich durch ihre phylogenetische Position. Da ich zurzeizeit Hilfe von einem Diplomanden habe, der sich um die Phylogeny der Gattung Anguillicola und um eine bessere Auflösung des Baums für die basalen Spirurina kümmern soll, gibt es hier eine Neuheit- einen Gastpost "meines" Diplomanden Dominik Laetsch:

Grund für unser Interesse an der Gattung Gnathostoma ist also -wie gesagt- zum einen die geringe phylogenetische Distanz der SSU-rDNA-Sequenz dieses Nematoden zu jener unseres "Lieblings-Wurms" Anguillicola crassus und die Tatsache, dass die Familien Gnathostomatidae und Aguillicolidae aufgrund jener Daten den basalen Zweig der Spirurina darzustellen scheinen [1], [2]. Bestimmte Vertreter der Gattung Gnathostoma werden uns daher auch als "Out-group" in der phylogenetischen Analyse des Genus Anguillicola dienen (was das Thema meiner Diplomarbeit darstellt).

Der Genus Gnathostoma gliedert sich in ca. 9 mehr oder weniger gut von einander abgegrenzten Arten, welche wie alle Spirurina parasitisch leben. Davon sind mindestens drei als humanpathogene Arten beschrieben: G. turgidum, G. doloresi und G. spinigerum. Der Lebenszyklus von G. spinigerum ist bekannt und umfasst die Entwicklung der L1-Larve zum, für den Endwirt infektiösen, dritten Larvenstadium in zwei aquatischen Zwischenwirten (Copepoden des Genus Cyclops bzw. Fische/ Amphibia/ Mollusca) und die anschliessende Entwicklung zum Adultus im Endwirt (Mammalia; oft Feliden, Caniden und Suiden). Paratenische Wirte stellen vor allem Fische und Vögel dar. Im Endwirt durchbohrt G. spinigerum nach der oralen Aufnahme infizierten Gewebes die Magenwand und bereist als Larva migrans für die nächsten 3 Monate dessen Gewebe und innere Organ bis er zurückkehrt und sich an die mucosale Magenwand heftet. Dort entwickelt er sich für weitere 6 Monate bis er beginnt unembryonierter Eier zu produzieren, welche durch mit dem Kot ausgeschieden werden. Im Wasser embryonieren diese Eier, und mit der Azfnahme durch den ersten Zwischenwirt ist der Kreislauf geschlossen.

Das klinische Bild wird unter dem Begriff Gnathostomiasis [3] zusammengefasst und kann sowohl bei Feliden, Caniden als auch Hominiden letal verlaufen. Erstmals beschrieben wurde dieses Krankheitsbild 1835 anhand eines Kadavers eines jungen Tigers des Londoner Zoos. In Menschen entwickelt sich G. spinigerum nicht zum Adultus sondern migriert durch das Körpergewebe für bis zu 10- 12 Jahre, wobei zwischen kutaner und viszeraler Larva migrans unterschieden wird. Ersteres beschreibt nur Hautexzesse, bedingt durch mechanische Zerstörung des Gewebes und Produktion von Proteasen, Hyaluronidasen und Hemolysin durch den Parasiten, sowie durch die Immunreaktion des Wirtes. Letzteres umfasst die selben Faktoren jedoch in Organen wie der Leber und dem ZNS. Diese Scäden führen zu einer Mortalität von 8-25 % der betrofenen Patienten. Desweiteren gibt es drei dokumentierte Fälle von intrauteriner Transmission.

Bis auf Thailand, wo sie die häufigste parasitäre Erkrankung des ZNS darstellt, ist sie jedoch selbst in ihren endemischen Gebieten (Japan, Korea, Laos, Malaysia, Taiwan, Thailand, Mexico, Ecuador) relativ selten.

FAZIT: ein gewiefter Parasit der nur mittels serologischem Test und Biopsien nachgewiesen werden kann. Vorsicht ist geboten bei "zu frischem" Fisch, dreckigem Wasser (Copepoden) und nicht garem Geflügel.

References:

[1] S. A. NADLER, R. A. CARRENO, H. MEJÍA-MADRID, J. ULLBERG, C. PAGAN, R. HOUSTON and J.-P. HUGOT (2007). Molecular phylogeny of clade III nematodes reveals multiple origins of tissue parasitism. Parasitology, 134 , pp 1421-1442

doi:10.1017/S0031182007002880

[2] Martina Wijova, Frantisek Moravec, Ales Horak, Julius Lukes, Evolutionary relationships of Spirurina (Nematoda: Chromadorea: Rhabditida) with special emphasis on dracunculoid nematodes inferred from SSU rRNA gene sequences, International Journal for Parasitology Volume 36, Issue 9, , August 2006, Pages 1067-1075.

doi:10.1017/S0031182007002880

[3] Moore DAJ, McCrodden J, DeKumyoy P, Chiodini PL. Gnathostomiasis: an emerging imported disease. Emerg Infect Dis [serial online] 2003 Jun

Sonntag, 17. August 2008

The Sunday Nematode

Aufmerksam wurde ich auf den Sonntags-Wurm durch diesen Artikel, der ein geographisches und taxonomisches Ungleichgewicht in der Untersuchung eingeschleppter Spezies aufzeigt. Es gibt neben meinem Liebling Anguillicola crassus einen zweiten (nur!) Nematoden der als Alien gesteigerte Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf sich gezogen hat:

Bursaphelenchus xylophilus

Dieser Pflanzen- Parasit ist dabei einer der wenigen Invasoren in Asien, der genauer studiert wird. Verschleppt wurde der unscheinbare Nematode nämlich aus den Kiefernwäldern Nord-Amerikas in jene Japans. Mit verheerenden Folgen:

Eine befallene Kiefer (Japanische Rot-Kiefer (P. densiflora) und Japanische Schwarz-Kiefer (P. thunbergii)) stirbt innerhalb weniger Wochen oder Monate komplett ab.

Für ihre Verbreitung nutzen die Holzwürmer (hier passt der Name wirklich!) Käfer der Gattung Monochamus als Verktor"-Komplizen".

Im Holz eines stark beschädigten Baumes "riechen" die Nematoden Larven (L3) wo eine Käfer-Larve gerade am absterbenden Baum nagt (die Käfer Larven fressen nur abgestorbenes Holz). Die Larven suchen aktiv ihren Komplizen und dringen wenn dieser sich verpuppt in dessen Trachäen ein. Dort bilden sie Dauer-Larven, eine häufig bei Nematoden beobachtete Taktik um besipielsweise nahrungsarme Perioden zu überstehen. Der adulte Käfer schlüpft aus der Puppe und fliegt an einen neuen, noch gesunden Baum, dessen junge Zweige er (anders als seine Larve) von außen annagt. Dieser wieddreum etwas anderen Duft veranlasst die wartenden Larven dazu den Käfer über die Atemöfnungen zu verlassen und über die Fraßwunden in den noch gesunden Baum einzudringen.

Die Auswirkngen des Nematoden auf ganze Wälder können verheerend sein, da er diesen komplexen Lebenmszyklus nicht zwangsläufig durchlaufen muss. Solange der parasitierte Baum noch lebt kann er sich auch direkt weiterentwickeln besitzt eine sehr kurze Generationszeit und kann sich so massenhaft vermehren.

Ein Review in dem auch die wirtschaftlichen Folgen beschrieben werden findet man hier, vorausgesetzt man hat Zugriff...

Nachtrag:

Die Bezeichnung "entomophil" aus dem letzen Nematoden der Woche Post war wohl etwas veraltet: "Entomopathogener Neamtode" sollte das eigentlich heißen, dazu gibts dann auch nen schönen Wikipedia-Artikel.

Mittwoch, 30. Juli 2008

The Wednesday Nematode

Den Anfang macht ein Nematode mit einer monströsen Besonderheit, doch dazu später, zuerst die eher grauen Fakten. Der Fadenwurm der Woche ist:

Sphaerularia bombi

Dabei handelt es sich um einen entomophilen Nematoden, d.h. einen Parasiten von Insekten, genauer von Hummeln (Gattung Bombus). S. bombi gehört zu den Tylenchina, einer Gruppe in der sich hauptsächlich an Pflanzen parasitierende Nematoden tummeln. Tylenchina ist einer Schwestergruppe der Rhabditina (z.b. C. elegans; meist freilebend) und Spirurina (z.b. Brugia malayi; allesamt parasitisch). (NCBI Taxonomie kann man vergessen; hier steht was wirklich Stand der Forschung ist).

Erst 2007 wurde eine zweite Art der Gattung entdeckt, die Sphaerularia vespae getauft wurde und in Vespen parasitiert (ha... gewieft diese Parasiten-Taxonomen).

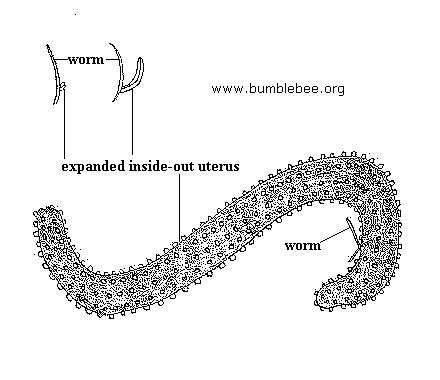

Und nun zum monströsen Teil:

Eine Hummelkönigin kommt bei ihrer Suche nach einem Erdloch zum Überwintern mit den infektiösen Weibchen (ungewöhnlich: die Adulten sind infektiös) in Kontakt, diese dringen in die Körperhöhle ein. Im Haemocoel des Wirtes entwickelt sich dann der weibliche Wurm zur Gebärmaschiene. Der Uterus stülpt sich aus und bildet einen Schlauch, der den Wurm um ein Vielfaches an Länge und Volumen überragt. Der eigentliche Wurm wird dann sogar abgetrennt und stirbt ab, während der Schlauch über seine Oberfläche Nahrung aufnimmt.

Ja, das kleine Ding ist der eigentliche Organismus. Der Rest ist ein etwas groß geratener Geschlechtsapparat, der die Kontrolle übernommen hat.

"Ein [solcher] Sphaerularia-Schlauch gibt innerhalb von 1–1 1/2 Wochen die Masse seiner Eier in die Wirtsleibeshöhle ab. Nach 4–7 Tagen Embryonalentwicklung schlüpfen die Sphaerularia-Larven. [...] Die Larven verweilen 8–10 Tage in der Leibeshöhle der Hummel und nehmen während dieser Zeit, höchstwahrscheinlich osmotisch über die Körperkutikula, weitere Nahrung auf. Nach dieser Zeit sind die Darmzellen der Larven dicht mit Granula angefüllt, und die Sphaerularien sind nun in der Lage, den Wirt via Darm und After zu verlassen" (G. Madel 1966).

Dies geschieht wenn sich die infizierte Königin nach dem Überwintern im Frühling erfolglos ein Erdloch sucht um ihr Nest anzulegen. Dabei schlüpfen die genannten (L3) Larven (Nematologen sind bei der Namensgebung der Larvenstadien sehr kreativ: L1, L2, L3, L4, Adult) über die Analöffnung ins freie und "warten" in der Erde auf die nächste Hummel, die im Spätjahr zum Überwintern eine Erdhöhle suchen wird. Das "Warten" wird ihnen aber durch zwei Häutungen (L3-L4-Adult) und die Paarung verkürzt...

Für die männlichen Würmer ist es damit schon vorbei die Weibchen leben noch etwas bis ihr Geschlechtsapparat die Sache übernimmt.

Die infizierte Hummel versucht also einige male erfolglos ein Erdloch zu graben, und verteilt dabei die Larven. Ihre eigene Fortpflanzung findet in der Natur also wahrscheinlich nicht statt. Häufig wird von einer Kastration des Wirtes durch S. bombi ausgegangen (die Geschlechtsorgane der Hummel verschwinden), im Labor konnte allerdings schon eine erfolgreiche Eiablage einer Hummelkönigin der Art Bombus hypnorum beobachtet werden.

Fazit: Monströser Kastrator.

Weiteres Fazit: Verdammt, in der Zeit vor den Modellorganismen wurden verdammt coole Tiere erforscht. S. bombi hat dabei auch eine ganz eigene Geschichte: Der Vater der deutschen Parasitologie Rudolf Leuckart hat sich schon damit beschäftigt, und Entwicklungsbiologie wurde an diesem Tier studiert als C. elegans noch irgend ein frei lebender Nematode war.

Herausragende Quelle:

G. Stein (1956) Weitere Beiträge zur Biologie von Sphaerularia bombi Leon Dufour 1837. Prasitology Research

die anderen Quellen sind verlinkt!

Freitag, 27. Juni 2008

Nematoden als Hauptdarsteller

Zeitaufwändig und mühevoll beschafft man die interessierenden Organismen aus aller Herren Länder, extrahiert DNA und ringt ihr die Sequenzen von einigen Markergenen ab. Man findet etwas wirklich interessantes und unerwartetes, doch nun gilt es zu beweisen dass das richtige Ausgangsmaterial ins Epi gewandert ist. Wenn es sich um einen kleinen Organismus (oder weniger anthropozentrisch: einen von normaler Größe) handelt, hat man diesen aber meist bei der DNA-Extraktion komplett in Proteinasen aufgelöst.

Da Taxonomen rar sind und sich der alles entscheidende, letzte überlebende[1] Experte (lüE) natürlich nichtmehr erinnern kann wie sicher er sich bei genau der in Frage stehenden Probe mit seiner morphologischen Bestimmung war, wäre es schön noch eine Dokumentation des entsprechenden Organismus zu haben. Strich-Zeichnungen, welche der lüE (nur dieser ist dazu fähig) angefertigt hat wären schön. Einzelne Bilder sind weniger befriedigend, da die interessierenden Strukturen nie alle auf einmal im Focus sind.

Wahrscheinlich hat besonders der chronische Mangel an morphologischen Merkmalen [2] bei Nematoden dazu geführt, dass sich Paul de Ley eine clevere Technik hat einfallen lassen, die dieses Problem löst.

Die possierlichen Rundwürmer werden dabei unter dem Mikroskop mit einer günstigen, handelsüblichen Digital-Videokamera gefilmt, wobei während der Aufnahme "durch den Wurm fokusiert" wird. Für den Betrachter des entstandenen Videoclips, entsteht so beim Bewegen des Abspielposition-Schiebers der Eindruck selbst am Mikroskop zu sitzen. Dieser Clip kann nun per Mail an den lüE geschickt werden und dieser kann die Artzugehörigkeit (aus morphologischer Perspektive) des sequenzierten Individuums bestimmen. Weiter kann der digital verewigte Wurm in einer Datenbank gespeichert und so der kritischen Fachwelt zugänglich gemacht werden.

[1] Wer helfen möchte die Taxonomen vor dem Aussterben zu bewahren, kann sich in diese Unterschriftenliste eintragen.

[2] Es gibt einige Nematoden, die eine ganze Reihe von ausgefallen morphologischen Merkmalen aufweisen, ich sollte einige dieser Viecher hier genauer vorstellen. Vielleicht gelingt es mir sogar regelmäßig, einen Nematoden der Woche (oder weniger optimistisch; des Monats) auszuwählen...

De Ley, P., De Ley, I.T., Morris, K., Abebe, E., Mundo-Ocampo, M., Yoder, M., Heras, J., Waumann, D., Rocha-Olivares, A., Burr, A.J., Baldwin, J.G., Thomas, W.K. 2005. An integrated approach to fast and informative morphological vouchering of nematodes for applications in molecular barcoding. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B. Vol. 360: p.1945-1958